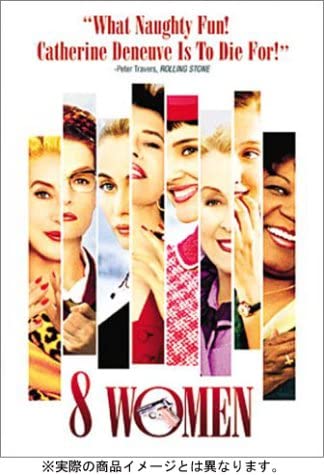

2002 フランス

監督 フランソワ・オゾン

原作 ロベール・トーマ

クリスマスを祝うために故郷の大邸宅を訪れた家族が、偶然遭遇する殺人事件を描いたミュージカル仕立てのミステリ。

ベルリン国際映画祭ではフランスを代表する新旧大女優が集結した事が話題になり、8人の女優たち全員に銀熊賞が送られることになった有名な作品ですが、その手の前情報を仕入れる際に「ミュージカルである」という事実を見落としていたことがまずは大きな失敗として私の場合、ありまして。

というのも私、ミュージカル、ダメなんですよね。

こっちがドラマに集中している最中に突如歌い出されたりするのがもう、どうしても馴染めなくて。

その瞬間、一気に気持ちが冷めてしまう。

唯一の例外がリトルショップ・オブ・ホラーズなんですが、それ以外は何を見てもダメでした。

で、その適性のなさはやはりこの作品に接する上でもいかんなく発揮されてしまいまして。

監督は、なるべく違和感がないようにと連続性に気を使った演出を施してるんですが、それすら余計に思えてくる有様。

とはいえ、もう途中で見るのをやめてなかったことにする、というのもなんだかしゃくですし。

なんでまあ、あえてそこには目をつむろう、と。

歌っているパートはテレビで言うところのCMみたいなもの、と自分に暗示をかけることとする。

その上で次に気なったのが妙に平面的なカメラワークが印象づける舞台演劇のような質感。

密室劇ですんでどうしても映像は単調になりがちだとは思うんですが、なんだかあえて戯曲風にしようと狙ってるんじゃないか?という気がして仕方がない。

どうにも映画らしい臨場感がない。

劇中劇を見せつけられてるような感触、とでもいいますか。

ひどくパロディっぽいんですよね。

実際、物語は「そして誰も居なくなった」を叩き台に登場人物を全員女性に改変したかのようなミステリですし、場面場面に過去の有名作へのオマージュ?あてこすり?みたいなものがこっそり含まれているかのような現実感のなさが、どこかある。

つまるところ、リアリズムや迫真性をはなから除外しているように見えるんです。

だからエンディングにおけるブラックなオチもその苦味が舌に広がらない。

結局オゾンはこの作品で徹頭徹尾遊びたかったんじゃないか、と私は思いますね。

なにを指向するというわけでもなく、ただ8人の女優を使ってかまびすしく大騒ぎしたかったんじゃないか、と。

そこにのっかれる人だけが楽しめる作品のような気がします。

ミュージカルであることに拒否反応を示してる状態での観察なんであまり自信はないんですけどね。

ちなみに私は最後までほぼ傍観者。

この作品を評価する人は多いですが、実は見る人を選ぶ映画だ、というのが私の結論。

久しぶりに見たカトリーヌ・ドゥヌープが、一回り大きくなっていたとはいえ相変わらず美しかったのは眼福でしたが。