アメリカ/スウェーデン 2019

監督、脚本 アリ・アスター

スウェーデン奥地のコミューンで密かに執り行われる夏至祭に、誘われて参加したアメリカ人の若者5人がひどい目に合うホラー。

内容を簡単に要約して書くと悪魔のいけにえ(1974)を嚆矢とする古き良きアメリカンホラーみたいですが、よくある定番、と切って捨てられないのがこの作品の困ったところでして。

恐ろしく物語は練られてます。

きっちり伏線は張り巡らされてるし、裏テーマを暗示するようなシーンがふいに挟み込まれたりするし、登場人物たちの関係性、その性格にいたるまで丁寧に紡ぎあげられてますし。

アホな若者がパーティー感覚で大騒ぎしに来て、一人、また一人とあの世行き、ほらそこに居るぞ!スラッシャー!ってな感じじゃないんですよね。

特に夏至祭の実態、コミューンでの人々の暮らしに関する描写ときたら民俗学的考察をも取り入れようとする勢いでして。

ありえねえ・・と思うんです、けれど、ありえなさもここまでもっとらしい嘘八百で隙なく糊塗されるとですね、わかっていても騙される自分が居たりもして。

いくら山奥だからって、こうも好き勝手やり放題は絶対無理、と思うんですけどね、フォークロアな衣装でひらひら舞い踊る村人達を見てると、その世界観に飲み込まれてしまいそうになるというか。

物語の構造的には間違いなくホラーなんですけど、それを白を基調とした鮮やかな色彩イメージでビジュアル化した監督の創造性は独特だったと思いますね。

ただね、これはきっと私だけじゃないと思うんですけど、ストーリーがどう転ぶのか、オチがどうなるのか、ほぼ見通しがついちゃうのが難点でして。

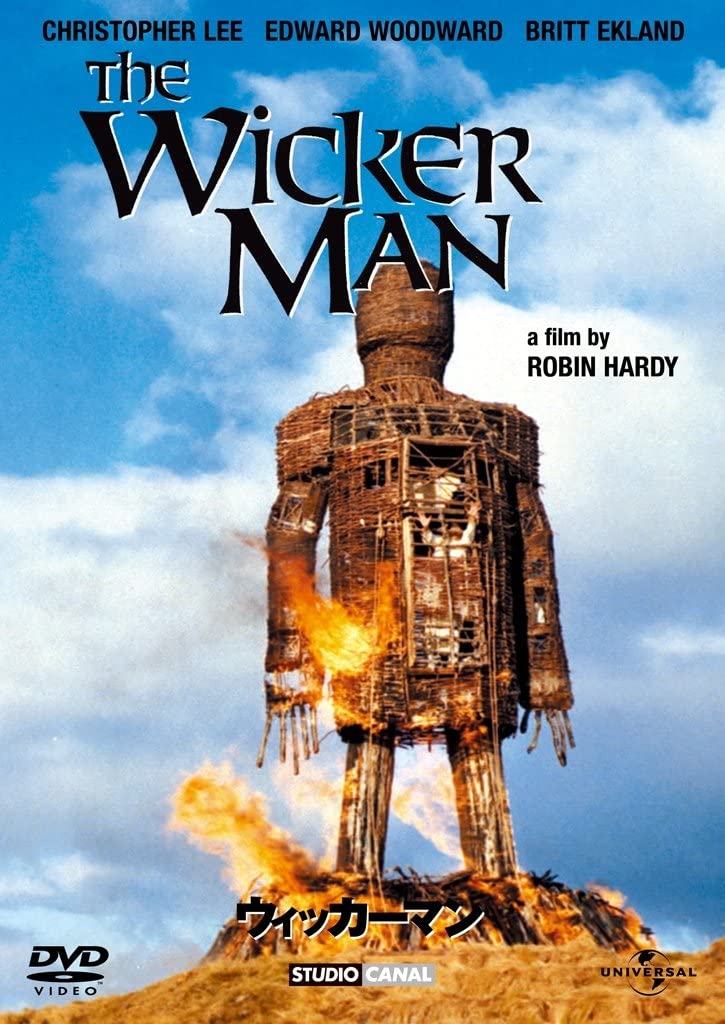

みなさんおっしゃってますけど、どう理論武装したところでこれ、ウィッカーマン(1973)ですしね。

ウィッカーマンよりはるかに出来はいいですけど、似てるな、と思った時点で思い出してしまうわけですよ、ウィッカーマンのエンディングを。

違うオチとか用意できるのかなあ、今のところ他のオチとか無理っぽいけどなあ、どうなるんだろうなあ、と思って見てたら「やっぱり・・」みたいな。

そこに、よく出来てるんだけど退屈してしまう、というもどかしさがある。

おそらく監督は「逃れようのない家族という呪縛」について、描きたかったんだと思うんです。

これは前作へレディタリー(2018)にも共通するテーマ。

その意味では完璧だったと思います。

序盤のエピソードが見事ラストに繋がってたし、ストーリーラインは破綻なく結実してたと思う。

導き出された答えが「多幸感に満ちた笑顔」というのも、ホラー(心理劇?)ならではの薄ら寒さを呼び起こすものでしたしね。

なんで奇祭を題材にしちゃったかな、と思いますね。

映画ファンにとってはあらかじめヒントを与えられたようなもの。

質の高い一作だと思いますが、せめてウィッカーマン見てなきゃなあ・・・といったところでしょうか。

あと、この内容で2時間超えはちょっと長すぎる気がしなくもないです。

ほっとくと3時間ぐらいいきそうな勢いでしたけどね。

見せ場はたくさんあるんで、見て損はないと思うんですが、私の記憶に残るのは悲しいかな、断片的なものになりそうです。