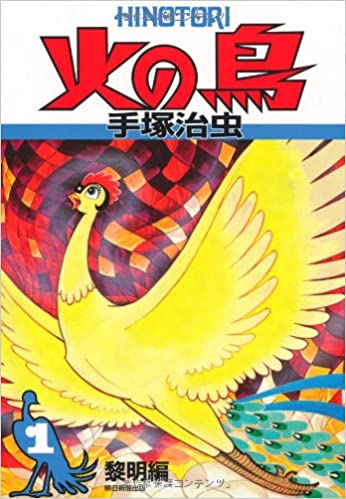

1967年初出 手塚治虫

おそらくこのシリーズが私のマンガにおけるSF原体験。

初めて読んだのは多分小学校高学年ぐらいのころだったと思います。

卑弥呼や武家社会を描いた作品は子供の脳味噌では理解できない歴史観に混乱させられ、ぴんとこなかったんですが、食い入るように熱中したのが第5部復活編。

事故の後遺症で人間が非生物の化け物に見えてしまう男の話なんですね。

何故か唯一人間に見えるのがメカな外観の量産型の奉仕ロボット。

やがて主人公は奉仕ロボットと恋に落ちて、奉仕ロボットには存在するはずのない自我が・・・・というストーリーなんですが、もう、呆然としました。

これはいったい何なのだ、と。

読後、これは小学生が読んではいけない本だ、と何故か思った。

それまで読んだことのあるどんな本よりも火の鳥は異質で衝撃的でした。

幼い頭脳をフル回転させて、これは機械も心を持つ未来が来るかも、ということなのか、と震えました。

大人になって全巻読破した後も、その衝撃は変わらず。

復活編における、ロボットに自我は存在しうるのか、というテーマを、主人公の認識障害によって浮き彫りにする手法に改めて感服するばかりか、鳳凰編の凄まじいドラマに打ちのめされ、望郷編で大号泣し、太陽編での過去と未来を行き来する異形の物語に震撼。

時間と空間を越えて、生命とはなにか、人間とは何かを問いかける、巨匠、渾身の超大作だと思います。

SFであり、スペースオペラであり、サイバーパンクであり、時代劇であり、ラブロマンスであり、伝奇ロマンであり、すべてを包括する濃厚な人間ドラマでもあります。

こんなマンガはどこをどう探したところで他にはありません。

マンガの神様がそのすべてを絞りつくした玉稿こそ、このシリーズである、といえるでしょう。

死ぬまでに必ず読んでおくべき一作。

日本のマンガ文化はもう2度とこういう作品を生み出すことはできないのでは、と私は思います。