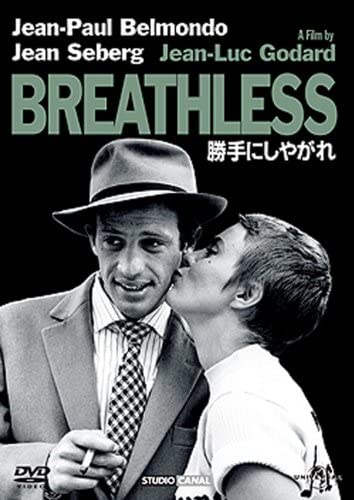

フランス 1959

監督、脚本 ジャン=リュック・ゴダール

いわずとしれたヌーヴェルバーグの代表的作品。

自動車泥棒のミシェルと、アメリカ人女性パトリシアの恋愛とも割り切った関係とも言いきれぬ数日間を切り取った作品ですが、ああ、こりゃ映画史に名を残すはずだわ、と今更ながら納得した次第。

すごい数の作品がここから影響受けてる、ってのが見てるだけでわかりますね。

ジャンプカット、手持ちカメラでの街頭撮影、高感度フィルムの利用、即興演出、隠し撮り、唐突なクローズアップ等、それまでの映画の文法を壊した、といわれてますが、私が感心したのは先進性が物語をフィルムに焼き付ける上で一切の邪魔をしていないこと。

むしろこのやり方じゃないとこの映画は成立しなかったんじゃないか?と思えてくるのがとんでもない。

なんかもう、いちいちセンスがいいんですよね。

なにげないシーンのひとつひとつが、やたら雰囲気があっていかしてる、というか。

「瞬間」をとらえた空気が異様に近く感じられるのも特徴的か。

パリの町と登場人物たちの距離感に、創作っぽい作り込みがないのもいい方向に作用してたように思います。

そのおかげで主演のジャン=ポール・ベルモントの「気取り」が不思議に馴染んでるように見えちゃうんですよね。

まったく噛み合ってないと思われる会話が延々続くのにも関わらず、どこかしら情が交わされているように感じられるのにも感心。

二人の間にあるものが愛なのか、倦怠なのかよくわからない、ってのがセリフの向こう側から透けて見えてくるんですよね。

私は常々映像で全部語ってくれ、と考える方なんですけど、こういうやり方もあったか、と舌を巻きました。

で、みなさんおっしゃってるように、圧巻なのはやはりエンディング。

今となっちゃあわかりやすいパターンなんですけどね、ベルモントの演技と、二人の気持ちのすれ違いが独特の苦味を残します。

もうね、色んなことを考えちゃうんですよ、あのセリフの意味は結局どういうこと?なぜあの選択なの?とか。

一度は見ておくべき一作でしょうね。

50年近く前の映画でここまで峻烈な印象を残す作品って、そうざらにはない、と思います。

ちなみに、唯一難点を挙げるとしたら、この手法はこの時代のこの一回でしかやれないものだ、と言えそうなこと。

ゴダールの他のフィルモグラフィーがやたら気になってきましたね、私は。

名作の看板に偽りなし、脱帽です。

余談ですがジーン・セバーグがキュートすぎて参った。