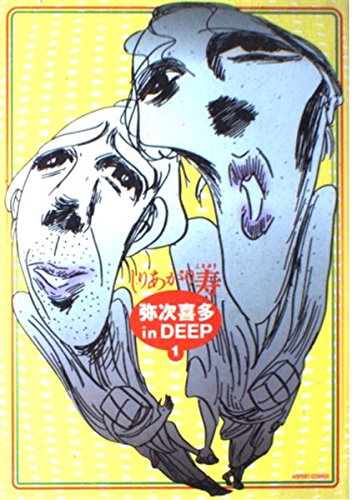

1999年初出 しりあがり寿

太田出版

描かれているのは静かに忍び寄る終末。

そこに、核爆発も宇宙大戦争もなければ、巨大な隕石の飛来もない。

ただ、しとしとと「雨」が降る。

ただしその雨は決してやむことがない。

「まさかね、いつかはやむでしょ」と多くの人は楽観するが、やがて物流は滞り、都市機能は停止する。

沈んでいく街を目にしながらも、あまりに現実味がなさ過ぎて、為す術もなく溺れてゆく人々。

ラストワンページにいたるまで、ひたすら淡々と終末の物語は進行してゆく。

そこに救いは一切ない。

この絶望感、無力さはいったいなんなんだろう、と。

多くの終末の物語と言えば、例えばハルマゲドンであったりとか、大地震だとか、必ず劇的であったものだが、この物語にそんなスペクタクルは微塵も存在しない。

緩慢に、少しづつ最後の1人に至るまで、なんの説明も、また理解することも許されず、すべてを覆ってゆく破滅。

ああ、こんなものなのかもしれんなあ、と思った。

そう思わせることにこの作品の持つ「強烈なリアリズム」がある。

物語の終盤、おもちゃの方舟に乗った、1人のミュージシャン志望の男が叫ぶ。

「この期に及んで、お前らみんなバカか?!」

善も悪も愛も夢も希望も世界が溺れてゆく事実の前ではなんの意味も持たない。

異常気象が続き、8月だというのに一向に降り止まぬ雨空の鈍色と、物語が急速にオーバーラップする。

黄昏の演出する終末の美しさが、私の心の奥底に潜む黒々しい何かをひきつけてやまない。

我々に残されているのは、もはやいかに美しく最後を飾るか、ということだけなのかもしれない。

私達が普段固執していることのあれこれや、競争社会で疲弊し続けること、豊かさや利便性を追い求めること等、いかに意味がないか、思い知ります。

ものすごい偶然によって生かされているだけなのだ、とあらためて知る異端の一作。

傑作。

どこか仄暗い詩情すら漂う人類への鎮魂歌。