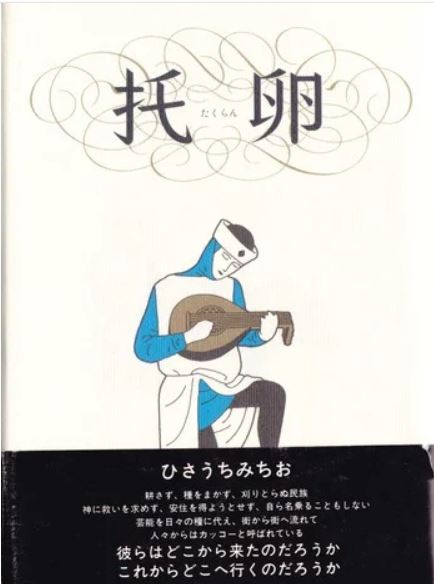

1988年初出 ひさうちみちお

青林堂

カッコーと呼ばれる流浪の民を巡る、関係諸国の権力闘争を描いた政治劇。

もちろんカッコーなどと呼ばれた民族は歴史上に存在してなくて、登場する国や宗教もすべて架空のものなんですけど、読む人が読めば、ああこれはかつてのヨーロッパのことだな、とすぐに分かる仕掛けになってます。

解説で呉智英氏も指摘されてましたが、さしずめカッコーとはジプシーなりユダヤ民族をモデルにしたものなのでしょう。

物語はカッコーではないか?と疑いをかけられる修道士の受難を軸に進んでいくんですが、よくぞまあここまで緻密かつ丁寧にそれぞれのキャラクターを構築、物語を編み上げていったものだな、とひたすら感心。

それこそ実話レベルの綿密さで宗教と政治の関わり、その暗愚さをつまびらかにしていくんですよ。

ひさうちみちおというと80年~90年代のアングラカルト漫画家というイメージが強かったんですが、こういう作品をこっそり残していた、というのはただただ驚きでしたね。

やはりすごかったのは、カッコーと言う鳥の托卵をモチーフとした創作の切り回しが、現実以上に現実らしく「虐げられた人びと」の苦しみを浮き彫りにしていた点でしょうね。

これを架空の物語だから、とやり過ごせる人はいないはず。

なんてままならないんだろう、と思う。

そりゃ戦争は回避できないし、復讐の連鎖も止まらんわ、とつくづく思う。

なんだかもうヨーロッパの歴史大作映画でも見てるような気分になるんですよね。

ただ、セリフや経過説明の文字数がやたら多いんで。

ほとんど小説並みの密度を誇ってますから、そこで振り落とされる人はいるかも知れない。

あと、絵柄が簡略化されたイラストみたいな無機的な描画なんで、なんだか盛り上がらない、ってのはあるかもしれない。

商業誌ではなく、今はなきガロで連載された作品ゆえのとっつきにくさは点在してるかもしれませんが、ガロだからこそできた未踏の分野への挑戦は高く評価されてもいいのでは、と思いますね。

私は漫画でこんな題材に取り組んでる人をこれまで見たことがないですね。

そこは大人の読み物としての漫画の可能性を切り開いてる、と言い切ってしまってもいいかもしれない。

惜しむらくは突然行き詰まってしまったかのように、物語の途中で連載が中断してしまってること。

「いやいや、これからじゃん!」とあたしゃ思わず声を上げてしまった。

これが完結していたら未曾有の大作になってた気もするんですが・・・。

もう続きが描かれることはないんだろうなあ。

ともあれ、子供だましな最近の書き捨て漫画にうんざりしてる人に一度は手にとってほしい一作ですね。

好き嫌いは別にして、なにかしら感じ入るものはあるはず。