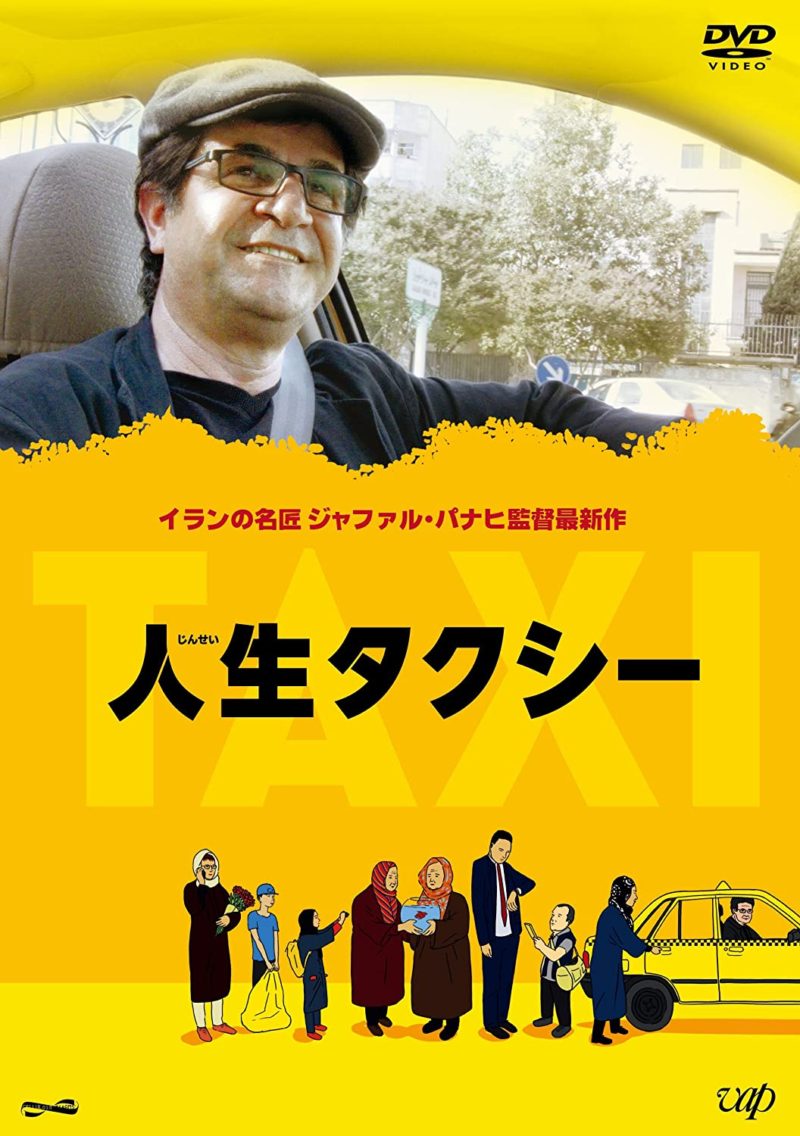

イラン 2015

監督、脚本 ジャファル・パナヒ

イラン政府から20年間の映画監督業禁止令と海外渡航禁止令を下されているパナヒ監督が「じゃあ、映画じゃなきゃいいんだろ?」とばかりに開き直って撮影に臨んだドキュメンタリータッチな一作。

80年代初頭に笑福亭鶴瓶が「突然ガバチョ!」というテレビ番組でタクシー運転手に扮し、乗り込んでくる色んなゲストとフリートークに興じる、という企画があったのをご存知な方はおられるでしょうかね?

この作品がやってることって、まさに「それ」なんです。

パナヒ監督本人がタクシー運転手に扮し、乗り込んでくる客と会話する様子をそのまま車載カメラで撮る、というのがこの作品のすべて。

どことなくジム・ジャームッシュのナイト・オン・ザ・プラネット(1991)を思い起こさせる作りだったりもするんですが、この作品が独特なのは、仕込みがあるのかリアルにドキュメントなのか判別つかない点でしょうね。

脚本に本人の名前がクレジットされてるんでそれなりの演出はあるのかもしれませんが、調べた限りでは創作か否かに関する記述はありません。

そこをはっきりさせちゃうとまた拘束されないとも限らないんで言えない、ということなのかもしれませんが。

どちらにせよはっきりしてるのは、ドキュメントであろうとなかろうと普通におもしろい、ということ。

もうね、変な客ばっかり乗り込んでくるんですよ。

タクシーの中で死刑に対するハードルが低いイラン政府に対する論争が始まったかと思えば、金魚を抱えた老婆の二人組が正午までに泉に行け、とわけのわからない命令をしたり。

かと思えばプライベートで学校まで迎えに行った姪っ子が、パナヒもたじろぐほどのこまっしゃくれたおしゃべりで大変だったり。

で、そんなイランに暮らす市井の人々とパナヒの会話が浮き彫りにしていくのは、日本とも西洋諸国ともまるで違うイランという国の抑圧された現状。

いかにこの国が言論を弾圧し、女性の権利をないがしろにしているか、それが見てるだけでわかってくる仕組みになってるんですね。

特に私が驚いたのは、現制度に対抗するための最後に取る手段がハンストしかない、という女性弁護士の言質。

そこまでなのか?イランは?と。

けれど作品自体のムードは決して重苦しくも暗くもないんです。

むしろユーモラスといったほうがいい。

決して恵まれた状況下にあるとは言えないのに、みんなやたら元気なんですよね。

こんな風に明るく日常のワンシーンを切り取ることで、イランの抱える問題をあからさまにしていく監督の手腕にはつくづく脱帽という他ない。

また、車載カメラでしか人物を捉えてないのに、考えられたカメラワークがあることにも感心。

凡百のPOVは爪の垢でも煎じて飲め、とほんと思った。

小さな可笑しさの内に、反骨を隠し持った秀作だと思います。

たとえ国が禁じようと、映画を撮ることをあきらめないパナヒの意気地にぐっときた一作でしたね。

映画好きなら好みは別にして抑えておくべき作品だと思いますね、私は。