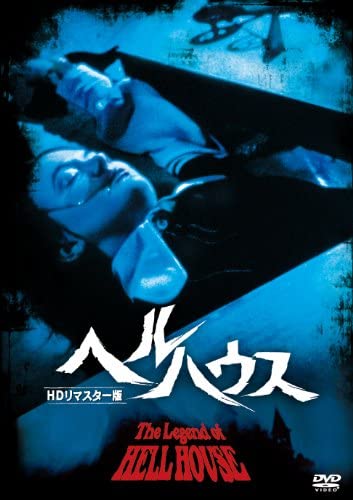

イギリス 1973

監督 ジョン・ハフ

原作 リチャード・マシスン

いわゆる現代的な「幽霊屋敷もの」の起点となった作品として有名なホラー。

スピルバーグの「ポルターガイスト」はこの作品がなければ産まれなかった、なんて賛辞もよく見かけますが、まあ否定するほどではないにせよ、あんまり期待しすぎても良くないような気がしなくはありません。

幽霊屋敷の謎を探るために物理学者と霊媒師がチームを組んで乗り込む、というこの手のホラー定番パターンのストーリーなんですが、私が最初にひっかかったのは心霊科学もどきな造語や理論体系が、あたかも誰もが良く知っていることでもあるかのように語られていたこと。

霊媒ってだけでも胡散臭いのに、心理霊媒タナーと物理霊媒フィッシャーの2人組って、何のことなんだそりゃ、って話なわけです。

またそれを登場人物の誰一人としてつっこまないですし。

せめて物理学者ぐらいは鼻で笑えよって。

また、屋敷の磁場をゼロにするために物理学者が謎の機械で反電解エネルギーを照射する展開にいたっては、もうほとんどウルトラQの世界。

それで、呪いが消えた!なんていわれても、子供向け特撮番組じゃないんだから、とこっちはポカンとするしかない。

要するに、前提として、心霊現象はこういうものである、という思い込みが作り手側にあって、それを観客に、常識でしょ、そんなこと、とばかりに共有することを迫るんですね、この作品って。

確かに「見せない恐怖」の演出は、ポルターガイスト現象の視覚的な派手さを映像化する上で当時としてはモダンだったかもしれません。

でも、登場人物達の言ってることなにもかもが民間信仰レベルの絵空事で未知なる怪異に対する推論、考察がまるで見受けられない状態ですんで、どれもこれもチープにしか映らないんですよね。

ああ、机が勝手に動いたね、うん、ドアも勝手に開いた、それで?って感じ。

正直、ロバート・ワイズ監督の先駆的幽霊屋敷ものたたりの半分も私は怖くなかった。

怖い、ってこういうことじゃないんだ、そうじゃないんだ、と何度ももどかしく思うことしきり。

ただ、唯一エンディングだけは、何の前フリも伏線もなかった割にはよくがんばった、とは思いました。

虚構に虚構を重ねた砂上の楼閣に、力技で一花咲かせたな、と少し感心。

個人的に評価できるのはそこだけですかね。

マニアの一方的な擁護が評価をゆがめてしまった例であるようにも私は感じました。