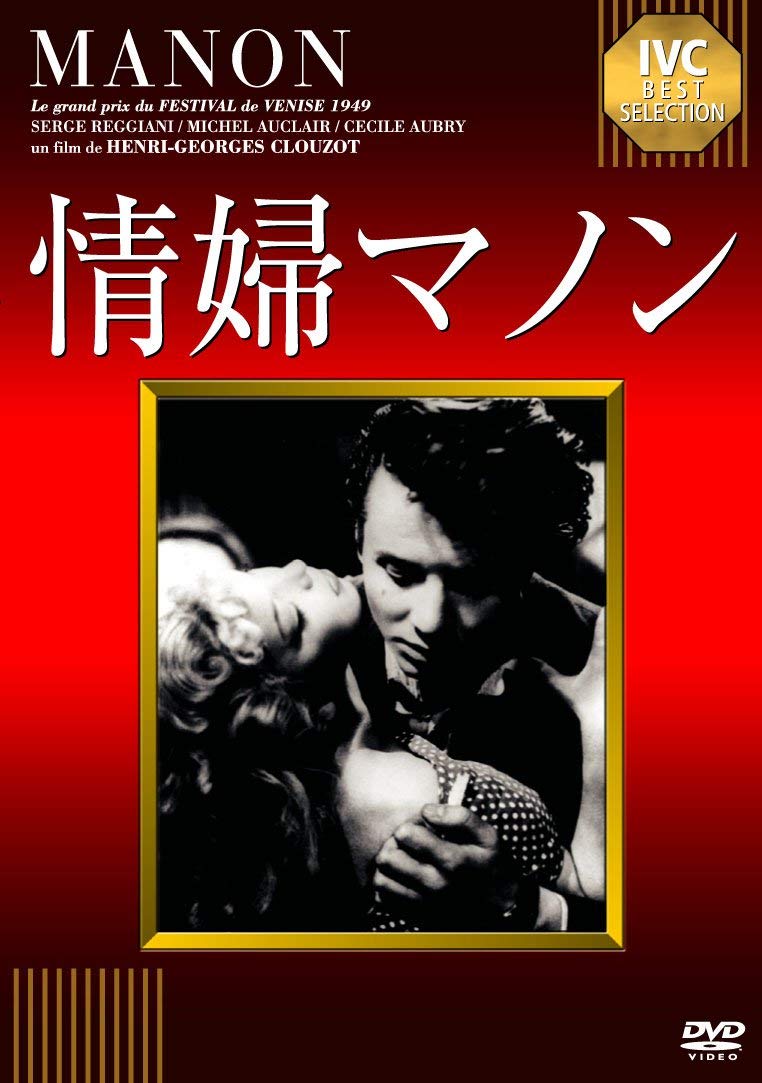

フランス 1948

監督 アンリ=ジョルジュ・クルーゾー

脚本 アンリ=ジョルジュ・クルーゾー、ミシェル・フェリ

40年代のパリを舞台に、優雅で華やかな暮らしを望むマノンと、マノンに翻弄される夫ロベールを描いた異色の愛憎劇。

私が最初に驚かされたのはマノンのような物欲と顕示欲の権化みたいな女がすでにもう40年代にはいたのか、という現実ですね。

慎ましやかに貧乏をなめるぐらいなら、体を売ってでも派手におもしろおかしく生きていきたい、という、貞淑を解せぬ女は時代に関係なく、昔から居たんだなあ、とびっくり。

でもこれって、ある種の女の本質みたいなものなのかもしれないなあ、と思えてくるのが実に怖いです。

またそういう女に惚れてしまう男も常に一定数存在するわけで。

つくづく、恋するというのは狂気だ、と実感。

終盤の展開における、マノンのロベールに対する執着が幾分解せぬものもあるんですが、 これは観客それぞれの解釈を監督が我々に求めている、ということなのかもしれません。

圧巻はエンディング。

砂漠を背景にマノンに語りかけるロベールの姿はあまりに薄ら寒く、その独白はどこまでも哀れで病的です。

だからこそこれは、掛け違えてしまった愛情のリアルな実像なのだろう、と私は思いました。

名画でしょうね。

ほんとにクルーゾーと言う人は人の心に潜む毒を描かせたら凄いものを作る、と思った1本。