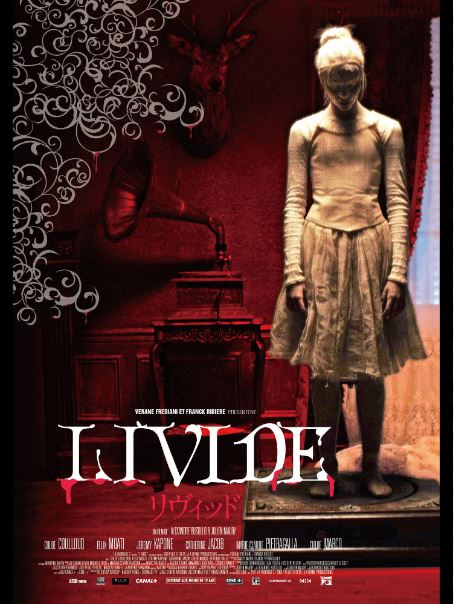

フランス 2011

監督、脚本 ジュリアン・モーリー&アレクサンドル・バスティロ

寝たきり老女が1人住む屋敷へと、財宝目当てで忍び込んだ訪問看護師とその彼氏(他一名)を待ち受ける、未曾有の恐怖を描いたホラー。

屋敷女(2007)で名を馳せたモーリー&バスティロですが、前作屋敷女は決してまぐれでもイレギュラーでもなかった、と証明してみせたのが本作でしょうね。

屋敷女はどちらかといえばゴアなスプラッターホラーでしたが、本作では、即物的な生理的嫌悪をもよおす生々しい描写は控えめ、広く喧伝されているようにゴシックな怖さをどこか幻想的に、かつ忌まわしくもファンタジックな映像で陰鬱に紡いできた。

こんなこともできたのかよ、モーリー&バスティロよ!と、いい意味で裏切られてあたしゃ大興奮でしたね。

若干見てる方向は違うんですけどね、若い頃のギレルモ・デル・トロの作品をふいに思い出したり。

やはり特筆すべきはバレエをモチーフにしているせいもあってか、血の惨劇のさなかにもどこかエレガントに、優雅に見せようとする作為が働いていること。

それゆえ行為自体とのギャップが強烈で。

老女の娘であるデボラが登場する場面しかり、三人のバレリーナにナイフで襲われるシーンしかり。

いや、めっちゃ怖いんすよ、怖いんだけど、悪夢の奏でる歪んだ美しさとでも言えばいいのか、どこか典麗さがあって。

うわ、なんかすごい絵を作ってきた!と前半40分ぐらいでもう釘付けですよ。

物語を吸血鬼伝説と絡めたのも、ありきたりなように見えてなかなかに上手。

吸血鬼の習性や生態が、決して親切とはいえないこの物語を読み解く鍵にもなってるんですね。

終盤の展開なんて、いったいどこへいこうとしてるんだ?!とこっちが焦ってくるような変転ぶりなんですけど、それすらも計算ずくであったと解せる説得力が異形の存在性にあって。

ラストシーンなんて、なんだこりゃ?ですよ。

多分、ぼーっと見てたらさっぱり意味分からない。

ただそれも、中盤デボラは少女時代に外に出て、どういう現象に見舞われたか?をちゃんと覚えていた人ならすべてに気づくことができるはず。

結局少女は何を求めていたのか?そして初めて同世代の同族を得たときに、二人の間でどういった感情が湧き上がってきたのか?

海と空の果てに少女が見たものは、長い呪縛から解き放たれたがゆえの永遠の自由そのものではなかったか?

全く隙がない、とは言いません、余分だな、と思われる部分や、もう少し違うやり方もあったのでは、と感じられる突飛さもないわけじゃないんですが、それでもあえて言う、こりゃ傑作。

パンズ・ラビリンス(2006)にも肉薄する、というのはさすがに褒めすぎでしょうか?

老女が酸素吸入マスクを常に付けてる理由や、ブラックマジックかよ!と言いたくなるような肉体を入れ替えるシーンの禍々しさも小技が効いてて良かった。

私がもともとこの手のホラーに弱い、ってのもあるかとは思うんですが、どストライクな一作でしたね。

しかしこれだけのものが撮れるのに近年のモーリー&バスティロはいったいどうしたんだか・・・。

まあ、いいか。

サスペリアのリメイク版(2018)がお気に入りな人なんかにも刺さるんじゃないかと思います、ホラーファンにおすすめですね。