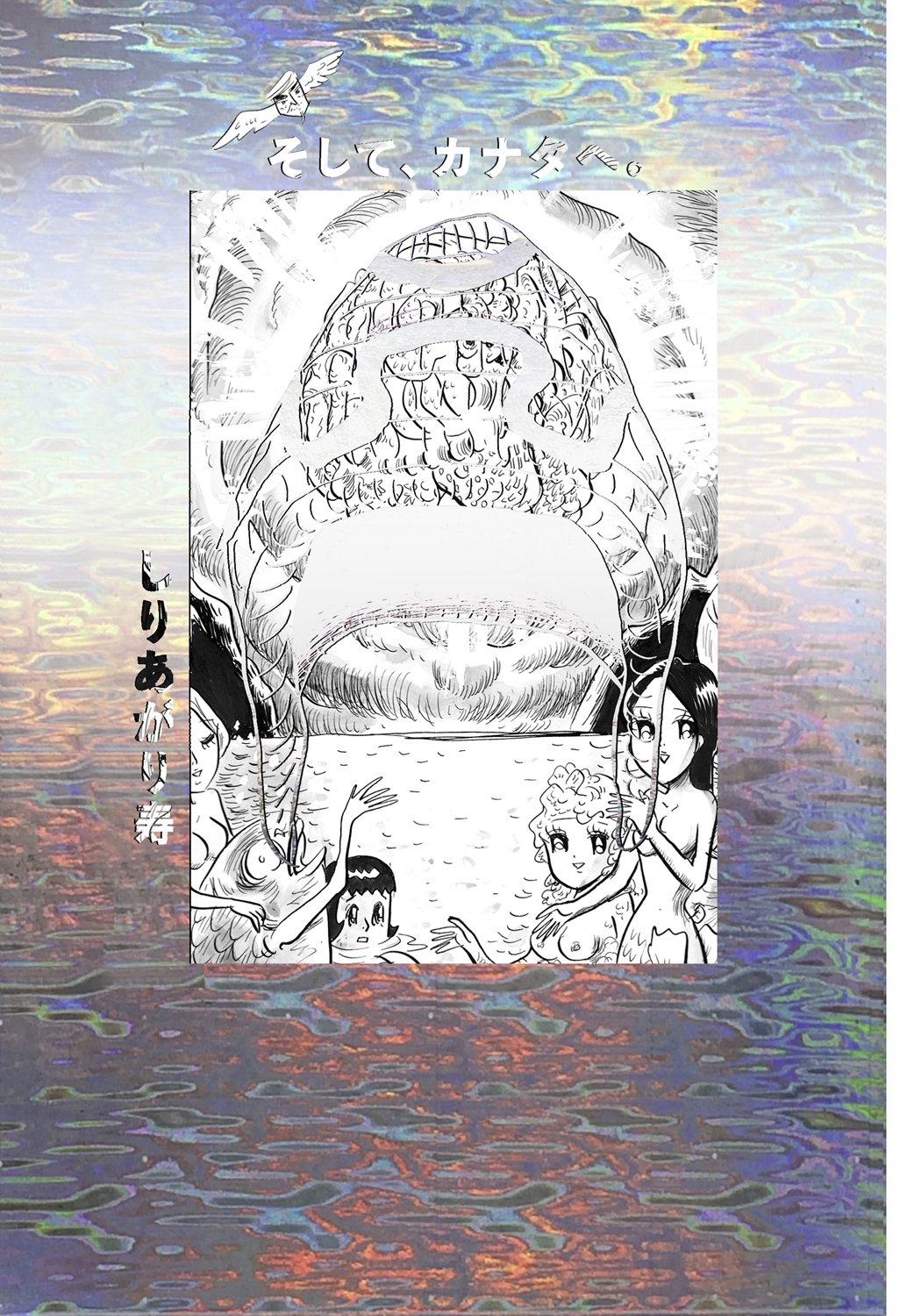

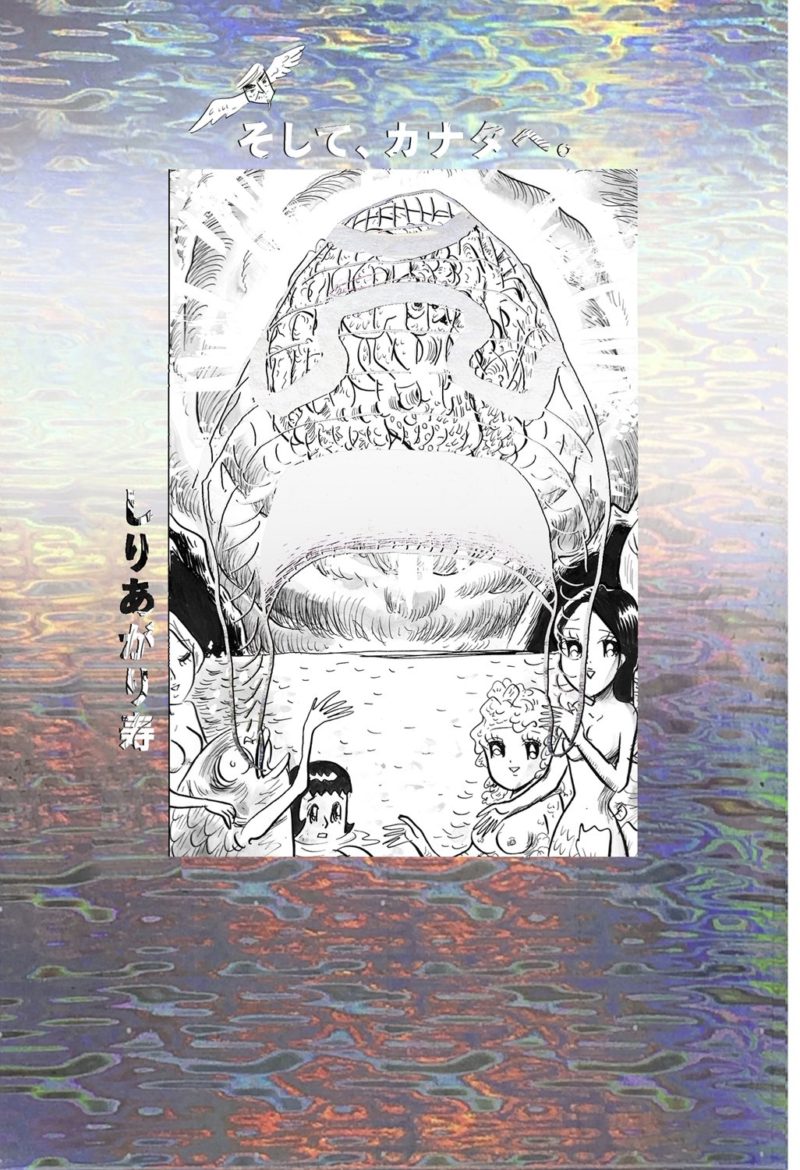

2013年初出 しりあがり寿

エンターブレインビームコミックス

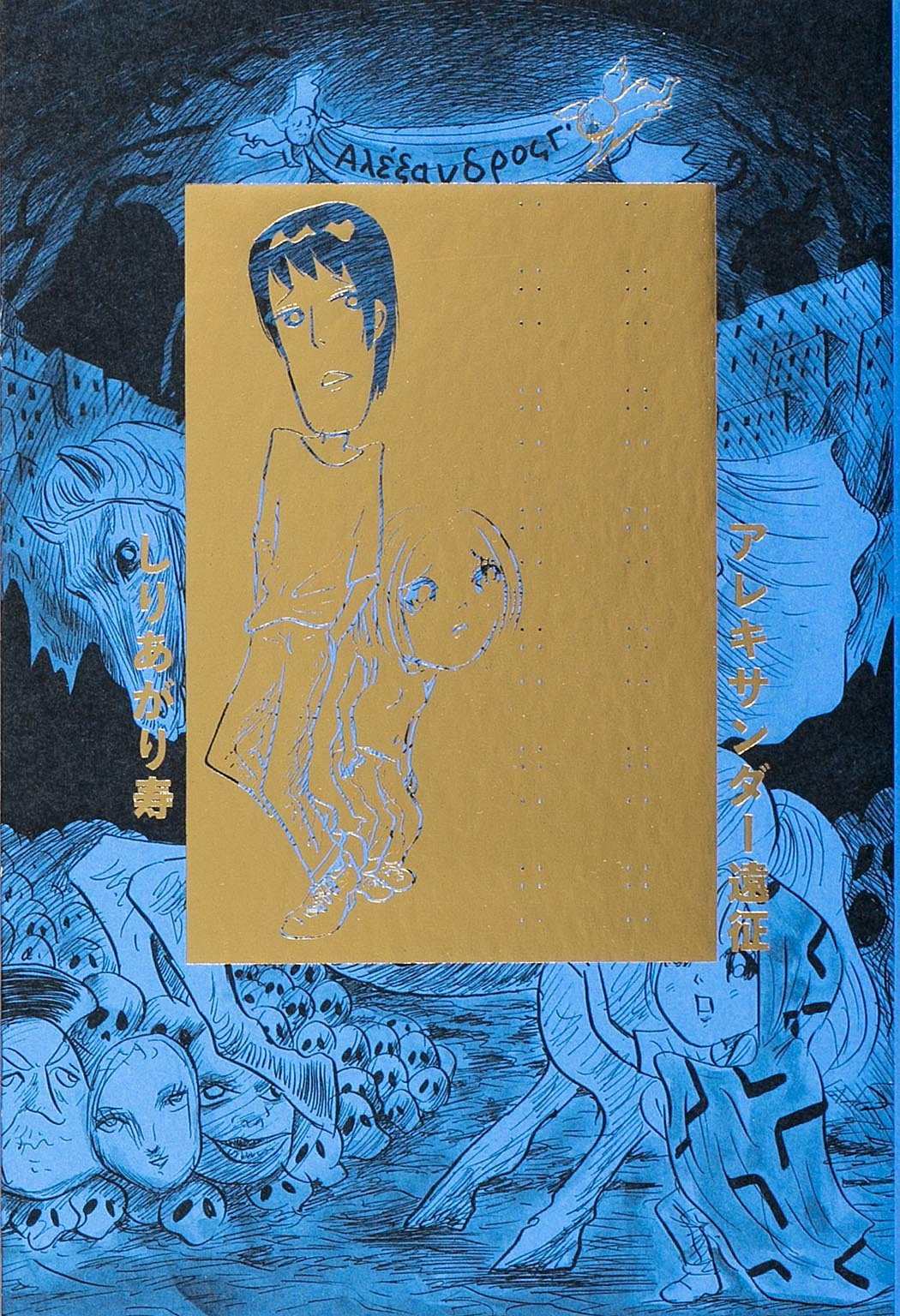

黒き川、ノアの阿呆船、アレキサンダー遠征の三作すべてを取り込んで、ひとつの物語へと収斂する完結編。

ぶっちゃけ、まとめられんでしょ、これは、と思ってたんですけど、いやー、やりきりましたね作者は。

正直、驚きました。

望月峯太郎や永井豪の例をだすまでもなく、一度未完とか、うやむやにしてしまうことを覚えてしまったら、二度と物語を結べぬもの、と私は思ってたんですよ。

なんせ作者には弥次喜多という前科があるから。

別ジャンルだったり、低スペックな自己模倣なら別ですよ、けど幻覚的なSFファンタジーに関しては、しりあがり寿にもはやなにも期待できんな、と実は私は思ってた。

私にとってはゲロゲロプースカが決定打でしたね。

ファンには申し訳ないんですが、まだこんなところをウロウロしてんのかよ、と思った。

本書に関しても、大きな期待はしてなかったんです。

なんなら最後を見届けてやる、ぐらいの気持ちで対峙してた。

そしたらだ。

このデタラメでナンセンスで、それぞれ方向性も違う非現実な3つの妄想奇譚が、いつしかあれよあれよとリンクし、密接に絡み合っていくんですよね。

そうくるのか、と感心することしきり。

時系列をずらし、巧妙に現実と仮想世界を行き来する構成には舌を巻く他ない。

重箱の隅をつつくなら、なんとなく煙に巻かれてる、と感じる部分もないわけじゃないんです。

でもそれ以上に物語のスケール感、作劇のドラマチックさが度外れている。

中盤の進行なんて「父殺し」のテーマをも包含しかねない濃密さで。

それでいて「父殺し」すら小脇に抱えて本筋は、また別の脈動を見せる、ときた。

こりゃ何事かと。

待ち受けてるのは抗いようのない破滅。

では、その破滅に、新たにこの世へ生を受けた子供は、どう立ち向かうべきなのか?が本作の骨子。

これまでにも「絶望と破滅を皮肉たっぷりに、どこか詩情をも伴って描く」というのは作者に限らず多くの漫画家が挑戦してきたことだと思うんですが、その先を語ってみせた描き手って、ほとんどいなかったように私は思うんですね。

微妙な差異なのかもしれませんが、本書の場合「破滅のあとに訪れる再生を描いてる」わけではないんですよ。

それこそがこの作品のキモ。

決して楽観できない未来を、我々はどう照らしていくべきなのか?との問いに対するある種の答えがこの作品にはある。

命のエッセンス、という発想にはなるほど、と思いましたね。

ラストシーン、静謐にして峻烈です。

それすらもまた奇跡的な生なのだ、と作者は語りかけます。

人とテクノロジーの落とし子が、未来を刻んでいくという筋立てもいい。

私の知る限りではこの境地に至った漫画家って、楳図かずおだけだと思いますね。

傑作。

しりあがり寿が長年描き続けてきたシュールでバカバカしいSFファンタジーのシリアスな到達点、といっていいんじゃないでしょうか。

すまん、侮ってた、まさかここまでの大作だとは思っても見なかったよ。

真夜中の弥次さん喜多さんすら上回らん勢いで作者の最高傑作と推す次第。

・・・ついに弥次喜多は、お伊勢さんにたどり着いた・・と私は思いました。