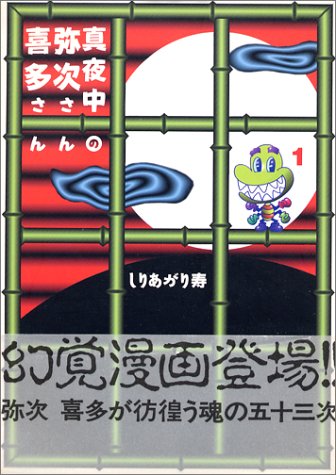

1994年初出 しりあがり寿

マガジンハウスmag comics 全2巻

何事か、ってレベルでしりあがり寿が「化けた」のがこの作品でしょうね。

十返舎一九の「東海道中膝栗毛」が元ネタですが、古典すぎて手にとったことすらないんで色々調べてみたら、意外にも設定そのものは原作にそこそこ忠実だったりして、驚き。

私が本作を読んで最初にびっくりしたのは弥次さんと喜多さんが同性愛カップルである、という筋立てだったんですけど、 東海道中膝栗毛でも喜多さんは弥次さんの陰間(男娼)だったと記されており、いや、ちょっと待て、マジか、と。

なんて進歩的な、と思ったんですけど、よくよく考えてみれば近代的な道徳教育がなされる以前の江戸時代の方が性に関してはフリーダムだったんだし・・・と思い直したり。

当時、衆道が武士や僧侶の間で容認されていたばかりか、陰間茶屋なる売春宿まで公けに存在してたらしいですし(一応、調べました)。

東海道中膝栗毛は滑稽本という位置づけだったにも関わらず、男色が笑いを邪魔せず売れまくったというのは、やはり世間が寛容だった、ということなんでしょう。

ただまあ、それも1994年となるといささか事情が違ってくるわけで。

普通にね、いいのか、これ?と。

まだ現在のようにLGBTの権利に対する運動は盛んではなかったですけど、どこかタブー視する雰囲気はあったと思うんですよ。

ゲイの二人旅をこんな風にギャグ調で笑いにしちゃう感覚そのものが「ひどくやばい」ような、触れちゃいけないことに手つっこんでるような。

それ以前の問題として、単純に、オッサン同士が睦み合ってるのが絵的にキツかったりはするんですけどね。

こりゃもう生理的な感覚だからどうしようもない。

セクシャルマイノリティに対する理解度の問題じゃないですしね。

で、作者がすごかったのは、そんな生理的嫌悪感すら些末なことであると感じられてくるほどに弥次喜多の道中を、デタラメにシュールで、狂った非現実感でもって彩ったこと。

なんなんだ、この放埒なイマジネーションの洪水は、と。

生首の殿様の回なんかも凄かったんですが、どう考えてもこんな行きあたりばったりな滅茶苦茶の展開、結びようがないじゃん!と思える各話のストーリーを、見事に全部オチつけていくんですよね。

ま、中にはダジャレかよ!とつっこみたくなるような回もありましたが、現実をまるごと瓦解させ、まるで違う景色を創造していく手管の恐るべき多様さの前では吐きかけた毒も引っ込むというもの。

最終的にはダンテの神曲かよ!と言いたくなるような地獄めぐりまでやっちゃうんだから、もう想像力を刺激されすぎて右脳の震えが止まらない状態。

こりゃもはや幻想文学だ、と私は思いましたね。

ずいぶんふざけた幻想文学ではあるんですけどね。

そして、さらに強烈だったのが、最終回。

混沌と騒乱、不条理と狂気の最中にありながら、そこに「愛」だけが残るんです。

こんなデタラメな漫画が最後の最後で愛を説いたりするんですよ?不意をつかれるとはまさにこのこと。

人を愛することの無垢さに、ゲイとかマイノリティとか全く関係ないじゃん、と素直に思えるほどの感動が堰を切って押し寄せてきたりするんですよ。

もうね、こんなひどい絵で心揺さぶられてる自分が信じられない気持ちでしたね。

類する作品、似た手法を用いた作品が思い当たらない孤高の傑作だと思います。

あえてこじつけるなら一時期のつげ義春のようではあるんですけど、つげ義春ですら本作がたどり着いた頂には手をかけてないと思いますね。

原作読んでないんで断言はできないですけど本歌取りの最高峰、と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。

ファンならずとも必読。