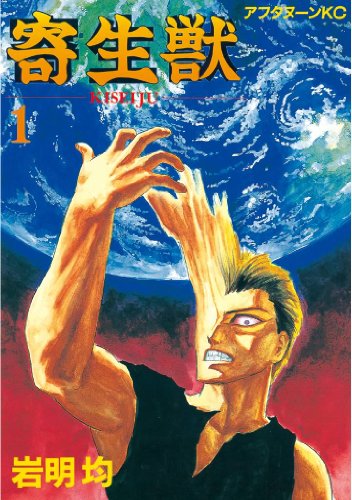

1990年初出 岩明均

講談社アフタヌーンKC 全10巻

長い間誤解していたんですが、改めて読みなおしてみると、寄生獣って「宇宙から飛来した」とはどこにも書かれていない、という事実に、今更なんですけどかなり愕然としました。

むしろ地球で生まれたかのような記述が物語後半で見受けられる。

いや、驚かされた。

えっ、私だけ?

初読時から数十年、本作のことをずっと侵略SF(ボディ・スナッチャーズみたいな)だと思ってました。

違った。

ある種の突然変異的生命体に焦点を当てたバイオSF?じゃないか。

寄生獣発生の謎は明かされてませんから、厳密にはバイオロジカルだとは言えないかもしれませんけどね。

いや、読み直してみるものだ。

根幹の部分で間違っていたとは。

ま、だからといって読後の感想が大きく変わるわけでもないんですけどね、うん。

結局、本作が長いスパンで売れ続けてる要因って、不条理な悲劇を乗り越えようとする主人公の心の葛藤を鮮やかに描き出したこと、ある種の変身ヒーローものにも似た超人願望なカタルシスを物語に編み込んだこと、憑依と変形の共生関係を上手に作劇できていたこと、それでいて学園ものでもある、といった二重三重の物語構造が秀逸だったということなんだと思いますが、肝心のSFに関してはちょっとすっきりしないかな、と思わなくもありません。

やはりここまでミギーやその同類たちの諍いでストーリーをひっぱるならね、エンディングはその正体、出自に迫らなきゃいけなかった、と思うんですよ。

広げた風呂敷を閉じれてない。

そこはやっぱり想像力不足だろう、と。

物語のエンディングが殺人鬼との問答シーンに行き着いてしまうのは、テーマのすり替えだと思うんですよね。

身近なところでオチをつけちゃった、というか、サブがいつしかメインにまわってた、というか。

これは作家性なのかもしれませんけどね。

また、非現実を絵にする創造性が薄弱なのか、それとも画力の拙さによるものなのか判別つきづらいんですが、寄生獣が変形するシーンの工夫のなさもひっかかる。

目鼻をつけたモチをひっぱってるんじゃねえんだから。

読み応えがない、とはいいません。

ただね、漫画史において伝説扱いするほどの優れた作品か?と私は思うんですよね。

後続の作品に対して「寄生獣以降」というハードルを作ったことは認めますが、門外漢が不慣れなりに良質なSFアクションを練り上げた、というのが実は正解ではないか?という気がします。

なんせ今やスパイダーマンのスピンオフ映画、ヴェノム(2018)が人気を博し、続編発表も決まってる時代ですし。

えっ、マーベルだよね?と言われりゃどうしたって否定はできないでしょうし。

この漫画のことを知らない若い読者に読後の感想を聞いてみたいところですね。

90年代にアフタヌーン誌をメジャーに引き上げ、話題を独占した作品と言う意味では、懐かしさが美点ばかりを論えてしまいそうになったりはするんですけどね。