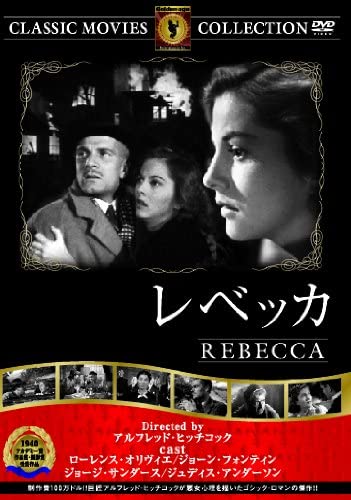

アメリカ 1940

監督 アルフレッド・ヒッチコック

原作 ダフネ・デュ・モーリア

財産家な英国紳士の元へ後妻としてやってきた女の、予期せぬ災禍を描いたサスペンス。

ちなみに前半、ほぼサスペンス色はありません。

金だけは持ってそうな婆さんの身の回りの世話をして糊口をしのぐヒロインと、英国紳士マキシムとの出会い、恋心の芽生え、あれよあれよと結婚、の流れで尺が消費されてます。

なんだこの灰かぶり姫というか、プリティウーマン(1990)みたいな逆玉ラブロマンスは?!と最初ポカンとしたんですが、これはまあ言うなれば前フリみたいなもの。

スピード結婚を決めた割にはマキシムの態度がなんだか煮え切らないな・・と気づいた人だけが本題の演目をより楽しむことができるという仕組み。

マキシムが暮らす英国の豪邸へと、移住してから物語は加速します。

なんだかよくわからんが前妻を信奉にも近いレベルで敬愛し、ヒロインを見下す家政婦、屋敷中に残された前妻レベッカの意味不明な痕跡、育ちの違いから一向に屋敷での暮らしに馴染めぬ日々を過ごすうちにヒロインは、徐々にメンタルが不安定に。

やたらと不穏。

ほとんどスリラーというか、ホラーの様式じゃないか、と。

これで勝手にドアがひらいたり、物言わぬ影が視界の隅を横切ったりしたら間違いなくホーンテッドハウスもの。

えっ、怖がらせたいの?と思いきや、そこはヒッチコック先生、そんなわかりやすい虚仮威しで物語を安っぽく誘導、展開したりしません。

怒涛の展開を見せるのは終盤。

ヒロインの内面に踏み込んでいくように見せかけて、すべての謎を次から次へと現実的に紐解いていく。

ここまできてようやく「ああ、サスペンスだったんだ」と観客が悟れる仕掛けになってるんですね。

すごかったのは、終盤の数十分で、マキシムとヒロインの関係性の変化及び新たな絆のかたちを描くのと同時に、ミステリのどんでん返しをやってのけてること。

ラストシーンがまた、こびりついて剥がれ落ちなかった過去の精算を暗示するかのように、荒涼と物悲しくて。

ゴシックロマンと言われるのもわからなくはないですね。

今の感覚で見るといささか冗長に感じられる部分もあるかも知れませんが、すべてが隙間なく収束してエンディングを迎える快感はもはや構成美といっていいと思います。

優れた一作だと思いますね。

ところでなぜ監督はヒロインに名をつけなかったんでしょうね。

それだけが残された謎ですね。