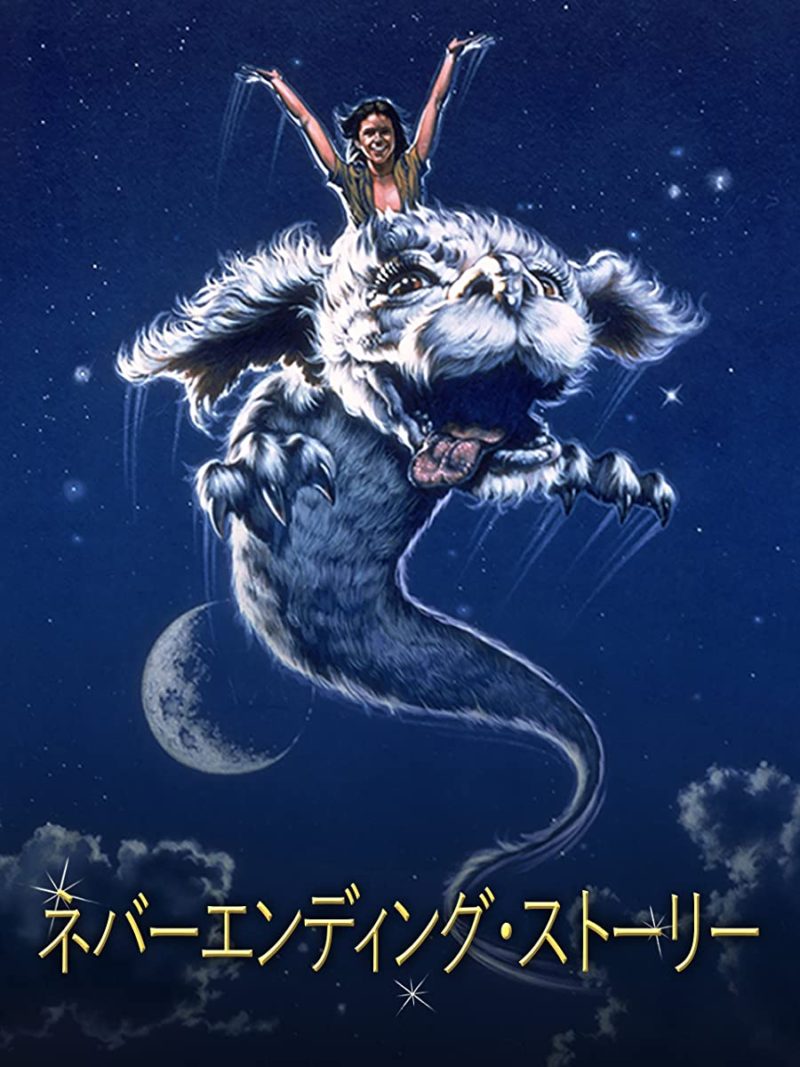

西ドイツ/イギリス 1984

監督 ウォルフガング・ペーターゼン

原作 ミヒャエル・エンデ

発表されるや否やエンデの原作ファンから批難轟々、エンデ本人は訴訟したといういわくつきの映画ですが、なぜか興行収入は上々だった、というんだから、結局はワーナーが慧眼であった、という事なんでしょうか。

わかりませんが。

当時は今ほどジャンルの棲み分けが進んでませんでしたしね。

現在ならあれほどの騒ぎにはならなかったような気も。

映画が好きな人が原作までフォローする、ないしはその逆、って少数派のように思いますし。

映画と原作は別物である、という至極当たり前の大前提がまだ広く浸透していなかった時代の狂騒、と言えるかもしれません。

実際、原作への忠実度を考えに入れないなら決して内容はそれほど悪くはないです。

そもそもですね、この作品、原作で言うところの前半部分までしか映像化されてないんです。

家族と再生を描いた後半部分はバッサリカット。

で、前半部分だけでどう映像作品としてまとめるか、を考えた時、もっとも批判の対象となったエンディングも別にそれほど目くじら立てるほどのものじゃない、と私は思うんですね。

あんなのはちょっとしたアクセントでわかりやすいサービスに過ぎないわけですから。

そんなことよりも着目すべきは、CGの存在しない時代に、素朴なSFXとハリボテを駆使して異世界の情景を見事現出させた点だと私は思うわけです。

そりゃ、今の目で見たらすごいことになってるのは確かです。

人気キャラだったファルコンにしたって、どこをどう見ても作りものでしかないですし。

動きがぎこちないことこの上ない。

でもそれを踏まえた上で、どこか酔わされるもの、この世あらざるファンタジックな幻想世界を体感させるなにかがこの作品にはあると思うんですね。

やはり現実世界とリンクするメタな展開がデティールをも超えてスリリングだったのは間違いないでしょう。

特に主人公バスチアンがファンタージェンの女王と邂逅するシーンなんて何度見ても鳥肌もの。

無とはなにか?そして少年はその真実を知ったとき、何を選択するのか?その語り口の巧みさたるやよくぞここまで原作における前半のクライマックスを見事に映像化した、と私は褒めてやりたい。

なんだか今見てても、脳が勝手に物足りなさをも補完する、とでもいいましょうか。

本当に原作無視で、リスペクトがなかったら決してこうはならないだろう、と私は思うわけです。

監督はよくやってますよ、ほんとに。

余談ですがいきなりリマールのテーマ曲が冒頭で流れるのはワーナーの指図だったとか。

蛇足だったのはそれぐらいか。

80年代の優れたファンタジーだと確信する次第。