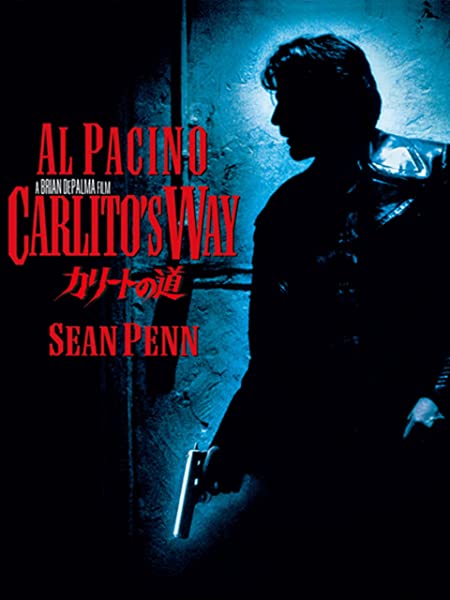

アメリカ 1993

監督 ブライアン・デ・パルマ

原作 エドウィン・トレス

デパルマがアルパチーノと再びタッグを組んだ、スカーフェイス(1983)を彷彿させるギャング映画。

監督本人は似たようなものをもう一度撮る気はなかったようなんですが、アルパチーノが持ち込んできた企画に目を通して気が変わったとか。

まあ、本人がやりたがった作品だけはあって、アルパチーノ、渋いし滅茶苦茶かっこいいです。

スカーフェイスはスカーフェイスで良かったんですが、やっぱり当時40代だったアルが無鉄砲なチンピラを演じる、という点において些少の違和感はあった。

本作ではその手の背伸びはなし。

見事役柄にアルの実年齢が噛み合ってます。

ま、ベタなドラマ、といえばベタなドラマではあるんです。

昔日本でヒットした真島昌利の曲「アンダルシアに憧れて」そのままの世界観で、過去幾度も繰り返されたであろう題材ですし。

でもね、年とってからあらためて見るとなんだかこう妙に心に染みてくるものがあったりするんですよね。

主人公カリートが恋人に「人を殺したことがあるの?」と聞かれるシーンがあるんです。

カリートは「簡単に答えられない」と言いつつも、訥々と語りだします。

「俺の生まれた町ではここからここまでがイタリア系の縄張り、この先は黒人の縄張りと決まっていて、公園のアヒルが見たい、と思っただけで懐に銃を忍ばせる必要があったんだ。誰かを退けなければ生きていけなかったんだよ」と。

カリートは間違いなくろくでなしのギャングですが、そうせざるをえない環境が彼を取り巻いていて、気がついたときにはもうどうにも抜け出せなくなっていた。

優等生的な物差しでは到底計りきれぬ社会の暗部がぽっかり口をあけて私達に問いかけます。

お前ならどうした?と。

それでも何とかこの場所を抜け出そうとするカリートを待ち受ける運命は哀切極まりなく、色んな荷物を抱えて身動き取れなくなった中年にひどくシンパシーを感じさせます。

こんなはずじゃなかった。

わかっていても若い頃のように非情に、奔放になりきれない自分。

エンディング、形を変えた「乳母車の階段落ち」か、とニヤリとしつつも、その緊迫感たるやデパルマの独壇場。

ショーン・ペンの姑息な悪役ぶりも見事。

私にとってはスカーフェイスより胸に迫るものがありましたね。

名作でしょう。

paradiseとプリントされた看板が涙でにじんだのは私だけではないはず。